DISIPLIN GEOGRAFI DI PERSIMPANGAN JALAN :SEBUAH REFLEKSI UNTUK MEMPOSISIKAN

KEILMUAN DAN KELEMBAGAAN

Hafid Setiadi Departemen Geografi FMIPA UI

1. Pendahuluan : perangkap birokrasi dunia pendidikan

Konon, menurut beberapa pihak, kedudukan ilmu geografi di Indonesia terbilang membingungkan terutama dalam kaitannya dengan kedudukan ilmu geografi sebagai suatu disiplin ilmiah. Pada jenjang pendidikan tingkat dasar hingga menengah, ilmu geografi ditempatkan dalam ranah ilmu sosial bersama-sama dengan sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Sementara itu, di perguruan tinggi ilmu geografi terbelah dua. Di Universitas Indonesi (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), serta beberata perguruan tinggi lainnya; ilmu geografi berada di dalam ranah ilmu alam. Adapun di beberapa universitas “eks-IKIP”, ilmu geografi diperlakukan sebagai ilmu sosial karena menyesuaikan diri dengan kecenderungan yang terjadi di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Universitas-universitas tersebut memasok kebutuhan guru-guru geografi mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Namun demikian, pada beberapa tahun terakhir ini universitas-universitas tersebut mulai mencoba untuk membangun jati diri sebagai pencetak ilmuwan, bukan hanya guru. Oleh sebab itu mereka memperkenalkan apa yang mereka sebut sebagai program pendidikan “geografi murni” untuk membedakannya dengan “geografi pendidikan”. Apakah keduanya merupakan ilmu yang berbeda? Saya tak bisa menjawabnya. Satu hal yang pasti adalah kedua istilah tersebut turut menambah kesimpangsiuran pengembangan ilmu geografi di Indonesia.

Kondisi di atas sudah berlangsung bertahun-tahun dan sepertinya masih akan terus berlangsung dalam satu hingga dua dekade ke depan. Sebenarnya, jika kondisi di atas diletakkan dalam konteks ilmiah, pengembangan ilmu geografi tidak akan terganggu. Bahkan justru akan lebih semarak. Setiap ilmuwan geografi pada masing-masing universitas memiliki kebebasan untuk mengaktualisasikan keilmuannya sesuai dengan minatnya terutama melalui kegiatan pengajaran berbasis riset. Sayangnya di Indonesia pengembangan ilmu sudah masuk dalam perangkap birokratis, bahkan politis. Kasus yang paling nyata adalah lahirnya UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sebagaimana tercantum pada bagian penjelasan, UU tersebut menempatkan ilmu geografi sebagai bagian dari “ilmu sosial”1. Kasus ini memperlihatkan bahwa posisi dan pengembangan ilmu pengetahuan di dalam dunia ilmiah lebih ditentukan oleh kerja politis-birokratis dibandingkan kerja ilmiah. Gerak dinamis para ilmuwan dan peneliti guna memposisikan suatu disiplin ilmiah telah terpinggirkan proses-proses birokratif dan negosiasi politis baik di pemerintahan maupun parlemen. Di dalam proses seperti itu ilmu “dipaksa” untuk bergerak dalam wadah yang seragam.

Namun demikian janganlah terlalu cepat meletakkan sepenuhnya kesalahan pada pemerintah ataupun anggota parlemen. Bagaimana pun juga gejala pengkotak-kotakan ilmu pengetahuan di Indonesia sesungguhnya berawal atau digagas oleh kalangan perguruan tinggi antara lain dalam bentuk fakultas-fakultas. Fakultas seringkali dipahami secara kebablasan sebagai penggolongan ilmu. Padahal sesungguhnya fakultas (faculty) adalah sebuah pool of resources yang merupakan totalitas para tenaga pengajar dan administrasi. Jika merujuk kamus Merriam-Webster, faculty bersinonim antara lain dengan power, function, capability, endowment, dan capacity. Jadi fakultas seharusnya dipahami sebagai pengaturan sumberdaya alias sebuah satuan manajemen. Bandingkan dengan sekolah (school) yang didefinisikan sebagai source of knowledge pada subjek tertentu yang aktor utamanya adalah para ahli (scholars). Sinonim dari school antara lain adalah discipline dan instruct. Dengan demikian sekolah memuat doktrindoktrin pengetahuan yang ketat. Berdasarkan sinonimnya, eksistensi suatu disiplin ilmu (baca: penggolongan ilmu) seharusnya diwujudkan dalam bentuk sekolah bukan fakultas, departemen,

atau pun program studi.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, di Indonesia juga diperkenalkan adanya istilah rumpun ilmu yang berdasarkan UU No 12 Tahun 2012 didefinisikan sebagai kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting yang disusun secara sistematis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “rumpun” selalu merujuk pada kelompok yang berasal dari satu induk (anak-beranak, seketurunan, satu nenek moyang, satu akar). Dalam Bahasa Inggris, istilah rumpun ini diterjemahkan sebagai family. Dengan demikian suatu kumpulan dapat dikatakan sebagai rumpun hanya jika memenuhi syarat “silsilah”, bukan syarat “sistematis” belaka. Sebagaimana telah kita ketahui, penyusunan sebuah silsilah juga memerlukan persyaratan yang ketat sehingga memiliki kedekatan dengan istilah disiplin. Penyusunannya tidak dapat berdasarkan hanya pada alasan-alasan logis. Dalam hal ini doktrin “hubungan darah” menjadi salah satu kuncinya. Oleh karena mengabaikan adanya syarat “silsilah” tadi, maka definisi rumpun ilmu yang ditawarkan oleh UU No 12 Tahun 2012 memiliki kelemahan yang mendasar. Syarat “disusun secara sistematis” berpotensi menciptakan bias kepentingan yang terjustifikasi oleh logika-logika sesaat.

Sejalan dengan pemahaman di atas, jika ditinjau dari kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, hubungan “disiplin-rumpun” terbilang jauh lebih dekat dibandingkan hubungan “disiplin-fakultas”. Pemahaman ini sekali lagi mematahkan argumentasi yang meyakini fakultas sebagai penggolongan ilmu. Oleh sebab itu pengaturan mengenai “rumpun ilmu” harus lebih kredibel dan akuntabel dengan berbasis pada kemandirian akademik (ilmiah) para ahlinya, bukan birokrat. Sayangnya Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004 Tahun 2015 tentang Anggaran Rumah Tangga (ART) Universitas Indonesia hanya menyebutkan kata “rumpun” sebanyak 2 kali. Bandingkan dengan kata “fakultas” yang disebut sebanyak 202 kali! Sementara itu kata “disiplin” disebut sebanyak 15 kali2. Hal yang menarik adalah semua “disiplin” tersebut selalu dikaitkan dengan struktur birokrasi fakultas. Kembali ke “rumpun”. Salah satu kemunculannya terdapat pada Pasal 1 Angka 12 yang menjelaskan pengertian fakultas, yaitu sebagai berikut:

Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen/bidang studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni;

Untuk kepentingan perbandingan, perhatikan pula pengertian “sekolah” menurut Pasal 1 Angka

42 pada Peraturan MWA-UI tersebut di atas, yaitu sebagai berikut:

Sekolah adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola program

pendidikan multi dan/atau inter/trans disiplin pada jenjang magister dan doktor dalam kelompok

keilmuan tertentu yang tidak dapat dikembangkan di fakultas;

Merujuk pada kedua kutipan di atas, kita dapat menyimpulkan UI menganut prinsip bahwa

fakultas bersifat monodisiplin sedangkan sekolah bersifat multi atau interdisplin. Prinsip ini tentu bertolak belakang dengan hakekat faculty, school, dan discipline sebagaimana telah saya ulas

sebelumnya. Tidak mengherankan jika kemudian istliah “rumpun” dihilangkan dari pengertian

sekolah dan diganti dengan istilah baru “kelompok keilmuan”. Di sisi lain, kutipan di atas juga

memunculkan “rumpun disiplin” sebagai istilah baru lainnya. Sayangnya lagi, pengertian kedua

istilah baru tersebut juga sama sekali tidak dijelaskan dalam ketentuan-ketentuan umum di Bab 1

Peraturan MWA-UI dimaksud. Belum lagi dengan penggunaan frasa “himpunan sumberdaya

pendukung” yang muncul pada kedua kutipan di atas yang berpotensi menciptakan multitafsir.

Sampai di sini kita dapat melihat baik fakultas maupun sekolah diterjemahkan secara ambigu

dalam ART-UI. Walaupun begitu, hal itu tidak menutup kesan akan kuatnya gejala birokratisasi

terhadap perkembangan ilmu. Ilmu-ilmu yang bergabung dalam satu fakultas seakan-akan harus

memiliki “kesamaan akar”.

Tidak mengherankan jika banyak kalangan baik di lingkungan FMIPA UI maupun di universitas yang bertanya-tanya atau merasa terganggu dengan kajian-kajian geografi yang menekankan pada aspek manusia atau kajian-kajian berbasis metodologi kualitatif yang nonempiris dan penuh subjektivitas. Apalagi kajian yang menggabungkan keduanya. Mereka berpendapat bahwa kajian seperti itu berada jauh di luar ciri ke-MIPA-an yang lebih menekankan pada aspek “matematika” dan “alam” yang sarat dengan objektivitas. Cara pandang tersebut menyebabkan munculnya wacana atau bahkan usulan agar pembelajaran ilmu geografi di UI dipindahkan saja ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Bahkan ada juga yang menyarankan agar pengelolaan ilmu geografi dibagi menjadi dua. Kajian-kajian geografi yang berorientasi pada lingkungan fisik-alamiah tetap dikelola oleh FMIPA, sedangkan kajian yang menekankan pada aspek manusia bergabung ke FISIP.

Tentu saja dalam pandangan saya usul tersebut bukan saja berlebihan, tetapi juga tidak berakar pada esensi ilmu geografi itu sendiri. Usul tersebut – sekali lagi – hanya menegaskan adanya perangkap birokrasi dalam perkembangan ilmu. Kesan ini semakin kuat karena usul tesebut seringkali dilontarkan oleh para pejabat fakultas/universitas atau guru besar yang tidak atau belum sempat mendalami esensi dan perkembangan kontemporer ilmu geografi.

Meminjam pendapat Fritjof Capra, sistem dan cara pandang di atas telah menciptakan suatu

organisasi keilmuan yang kaku seperti halnya struktur pohon. Perkembangannya mengikuti suatu

cara pikir yang linear dan mekanistik. Prosedur-prosedur formal menjadi mesin penggeraknya.

Jika begini, maka harus begitu. Berbagai macam rapat harus digelar untuk menghasilkan suatu keputusan. Kriteria-kriteria baku ditetapkan dan harus diikuti. Dan semua itu harus didukung oleh

sejumlah besar sumberdaya manusia dengan segala konsekuensi finansialnya. Dalam beberapa

hal, struktur pohon ini dapat disetarakan dengan cara-cara produksi dalam suatu pabrik pada masa

kejayaan paradigma fordism yang sangat mengedepankan kontrol negara. Kehadiran negara

merupakan syarat multak untuk menghasilkan produk secara massal berbasis tenaga kerja

berkualitas menengah (semi-skilled).

Dapatkah sebuah ilmu pengetahuan berkembang dalam struktur organisasi seperti itu?

Rasanya naif jika dikatakan tidak bisa. Toh pada kenyataannya perguruan-perguruan tinggi di

Indonesia tetap menghasilkan bermacam-macam riset dan lulusan setiap tahun. Para lulusan S1

Indonesia yang mengambil S2 dan S3 di luar negeri juga dapat beradaptasi dengan kemajuan ilmu

pengetahuan. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang menelurkan karya ilmiah luar biasa. Jadi

sepertinya tidak ada persoalan yang krusial. Cara-cara yang selama ini berlaku tampaknya tidak

perlu dipermasalahkan.

Tapi marilah kita melihat sifat dasar ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak bergerak di dalam ruang kosong. Ilmu pengetahuan bergerak saling menjalin dengan realitas kehidupan. Tetapi jangan artikan realitas tersebut secara sempit hanya sebagai “sesuatu yang terlihat dan terukur”. Realitas merupakan “sesuatu yang ada”. “Ada” belum tentu “terlihat dan terukur”. Realitas dapat muncul dalam berbagai wujud pada waktu yang tidak diduga. Kemampuan manusia untuk menangkap realitas ditentukan oleh apa yang disebut oleh Gilbert Ryle sebagai “spektrum pikiran” yang terbangun dari penalaran, perasaan, dan kehendak. Spektrum pikiran mencerminkan kapasitas manusia untuk (1) menemukan esensi, (2) menerima hal-hal baru, (3) melintasi batas-batas pengetahuan, dan (4) merumuskan ulang kesadaran akan eksistensinya.

Jika ilmu pengetahuan dipandang sebagai produk dari spektrum pikiran, maka perkembangannya akan dipenuhi oleh gerakan majemuk dengan loncatan-loncatan tak terduga. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan tidak berkembang secara rigid, diskrit, linear, homogen, dan tunggal. Dalam pola perkembangan tersebut selalu ada kemungkinan timbulnya titik-titik pertumbuhan baru. Dari titik-titik itu terjadi penjalaran dan perambatan ilmiah yang menerobos sekat-sekat ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu Fritjof Capra menganalogikan perkembangan tersebut sebagai sebuah struktur rizoma (tanaman menjalar); yang merupakan anti-tesis terhadap struktur pohon. Struktur rizoma adalah sebuah struktur yang tumbuh secara spontan, cepat, tak terduga, saling menjalin, dan responsif terhadap rangsangan. Tidak jarang kita memerlukan upaya yang lebih keras untuk menentukan akar utama dari tanaman tersebut. Dengan kata lain, ilmu memang harus berkembang hingga ke luar batasnya (wadahnya) agar dapat menghasilkan ilmu baru.

Dengan demikian jika menurut paradigma saat ini universitas, fakultas, departemen dan segala bentuk unit administrasi pelayanan pendidikan lainnya dipandang sebagai wadah perkembangan ilmu pengetahuan (karena menjadi tempat konsentrasi semua sumber daya pengetahuan), maka jangan sampai wadah tersebut memasung perkembangan ilmu pengetahuan. Apalagi jika didasarkan karena alasan administratif-birokrasi atau karena pemahaman yang salah kaprah tentang fungsi dari sebuah unit pelayanan pendidikan. Biarkan saja ilmu itu berkembang karena kemurnian spektrum pikiran seorang ilmuwan, bukan ilmuwan yang berpola pikir sebagai pejabat administratif. Bagaimana pun juga ilmu pengetahuan berkembang jauh lebih cepat dan lebih dinamis daripada organisasi pendidikan. Oleh karena itu sudah sewajarnya jika organisasi pendidikan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Bukan sebaliknya. Jika sebaliknya yang terjadinya, ilmu pengetahuan pun akan terperangkap dalam sistem birokrasi kampus.

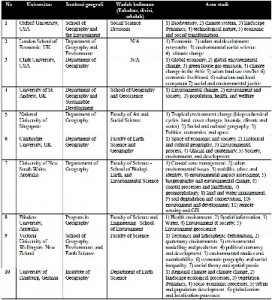

Dalam kasus ilmu geografi, kita dapat melihat kedudukan disiplin geografi di dalam struktur

organisasi pengelolaan dan pelayanan pendidikan di beberapa negara (Tabel 1). Disiplin geografi

di National University of Singapore (NUS) berada di bawah pengelolaan Faculty of Art and Social

Science. Meskipun demikian, para ahli geografi di NUS tetap dapat mengembangkan penelitian

tentang hidrologi, geomorfologi, atau klimatologi yang terbilang sedikit sekali melibatkan unsur

manusia. Tak ada pihak di tingkat fakultas yang merasa terganggu dengan kecenderungan tersebut.

Bahkan, ketika saya berkesempatan berkunjung ke NUS pada tahun 2003, pihak fakultas turut

melengkapi laboratotium geologi dan biogeografi dengan instrumen-instrumem penelitian

berteknologi mutakhir (pada masa itu) seperti mikroskop elektron guna memeriksa fosil batuan

atau hewan. Kecenderungan yang sama juga terlihat di universitas-universitas lainnya. Apapun

wadahnya – apakah itu earth science, geoscience, social science, art science, atau environmental

science –

Setelah bagian Pendahuluan ini, pembahasan selanjutnya pada tulisan ini akan dituangkan dalam tiga bagian. Pertama akan menekankan pada ulasan tentang berbagai disiplin yang mengandung istilah “geo” dan disinyalir oleh sementara pihak sebagai kutub-kutub baru yang sudah seharusnya dirambah atau bahkan memayungi ilmu geografi. Kedua akan menguraikan tentang makna “alam” tentu saja dalam perspektif ilmu geografi – paling tidak dalam pandangan saya. Melalui kedua bagian ini saya ingin memberikan argumentasi tentang positioning ilmu geografi baik dalam konteks keilmuan maupun kelembagaan. Sebelum bagian penutup, bagian selanjutnya akan memberikan pandangan sekilas mengenai operasionalisasi konsep “manusia” dalam disiplin geografi (khusunya geografi manusia) dalam kaitannya dengan perkembangan kontemporer yang bukan saja mempengaruhi realitas kehidupan dan eksistensi manusia itu sendiri sebagai aktor utamanya, tetapi juga menimbulkan “lompatan-lompatan” baru dalam pemikiran geografi manusia yang sebenarnya telah terasa sejak menguatnya teori sosial pada tahun 1980-an.

2. Geografi di tengah “rimba geo”

Sebagian besar dari kita sudah menyadari bahwa “geografi” bukanlah satu-satunya bidang atau cabang ilmu menggunakan istilah “geo”. Ada geologi, geodesi, geomorfologi, geofisika, geohidrologi, dan geokimia sebagai beberapa contoh di antaranya. Sama halnya dengan “geografi”, secara umum istilah “geo” pada bidang-bidang ilmu di atas juga berarti “bumi”. Di luar bidang-bidang itu tersebut pula bidang geometri dan geopolitik. Agak berbeda dengan bidang-bidang sebelumnya, istilah “geo” pada kedua bidang ini tidak merujuk ke “bumi” tetapi lebih bermakna sebagai “ruang”. Jika geometri merujuk pada ruang kosong yang berada dalam suatu struktur benda tegar seperti kubus, balok, segitiga, dan lingkaran; maka geopolitik merujuk pada ruang kekuasaan atau teritorial yang terbentuk dalam suatu struktur kekuatan politik tertentu. Dalam perkembangan selanjutnya, geopolitik melahirkan beberapa istilah turunan seperti geostrategi, geoekonomi, geohistoris, dan sebagainya.

Kenyataan di atas menciptakan suasana seperti sebuah rimba. Bagi kebanyakan orang, berjalan di tengah rimba bukanlah hal yang mudah. Tidak banyak cahaya matahari yang dapat menembusnya bahkan pada saat siang hari yang terik sekalipun. Jutaan lintasan sinar matahari diserap oleh jutaan lembar daun dari bermacam-macam vegetasi hutan. Sinar yang tidak terserap dipantulkan secara acak ke daun-daun yang lain. Dari satu vegetasi ke vegetasi yang lain. Baik sinar yang terserap maupun yang dipantulkan, keduanya merangsang pertumbuhan vegetasi dalam berbagai ukuran, bentuk, dan jenis. Hal yang sama juga berlaku pada jutaan tetesan air hujan. Belum lagi dengan kerja angin yang memungkinkan terciptanya persilangan-persilangan antar berbagai jenis vegetasi. Akar-akar dari setiap vegetasi pun menjejak pada tanah hutan yang sama, namun dengan kemampuan menembus kedalaman yang berbeda. Namun hal itu sama sekali tidak menutup kesempatan hidup bagi vegetasi dengan kemampuan akar yang lemah. Bahkan vegetasi yang akarnya tidak mampu menembus tanah dipersilakan mengambil sumber-sumber kehidupannya dari pohon lain yang berakar lebih kuat.

Begitulah kira-kira suasana rimba. Setiap vegetasi tanpa melihat jenis, bentuk, dan ukurannya senantiasa saling bersentuhan, bersilangan, berstimulasi, dan berbagi sehingga menciptakan suatu sistem rimba yang luar biasa kaya dan berkelanjutan. Namun di dalam sistem yang penuh keterbukaan dan kerjasama tersebut tidak ada satu vegetasi pun yang kehilangan identitasnya, bahkan vegetasi terkecil sekalipun yang mungkin berumur relatif pendek.

Kemunculan vegetasi hasil persilangan yang membawa identitas baru sangat dimungkinkan, namun tidak mematikan identitas vegetasi lainnya. Di sisi lain, kepunahan vegetasi bukanlan kematian, melainkan suatu transformasi identitas dari yang lama ke yang baru. Semua itu adalah hasil “dialog jangka panjang di bawah hukum rimba” yang berorientasi pada pembentukan kematangan dan kedewasaan sistem rimba secara keseluruhan, bukan pada keinginan untuk membangun klaim atas suatu identitas dominan bagi satu jenis vegetasi tertentu yang merasa paling tinggi, paling kuat, dan paling berwibawa. Hal ini tidak lain disebabkan karena sistem rimba senantiasa mengedepankan “etika lingkungan” yang menolak keras semua praktek oportunistik.

Sekarang mari kita coba letakkan “geografi” ke tengah “rimba geo”. Seperti dan dalam hal apakah pola persentuhan, persilangan, dan perangsangan yang terjalin antara “geografi” dan “geogeo” lainnya? Apakah di tengah pola tersebut disiplin geografi di Indonesia akan tetap memiliki identitas yang kuat sebagai sebuah disiplin yang proaktif, inklusif, dan berkemampuan menembus batas-batas ilmu pengetahuan? Atau justru menjadi disiplin yang reaktif dan terus mengasyikan diri dalam dogma-dogma pengetahuan yang sempit? Tentu saja bukan hal yang mudah untuk menjawab pertanyaan di atas. Tulisan singkat inipun tidak dimaksudkan untuk menjawabnya secara tuntas. Tulisan ini hanya berupaya untuk mendudukan “geografi” secara tepat sesuai dengan esensinya sebagai suatu disiplin ilmiah. Demi maksud tersebut saya akan menelusuri aspek-aspek penting dari geomatika, geospasial, dan geosains untuk kemudian melihat sejauh mana aspek-aspek tersebut bersentuhan dengan esensi geografi. Saya akan mengawalinya dari geomatika.

Menjelang akhir dekade 1980-an, perkembangan ilmu geografi di Indonesia dimeriahkan oleh kemunculan istilah “geomatika” yang dalam beberapa hal sering dipandang sebagai versi singkat dari “geoinformatika”. Kemp (2007) menyatakan bahwa geomatika berasal dari Bahasa Perancis “geomatics” yang diperkenalkan sebagai istilah akademik untuk pertama kalinya pada awal 1980-an melalui Journal of Canadian Surveyor. Selanjutnya Kemp juga menjelaskan bahwa istilah Perancis ini bertemu dengan konsep “geographic information science” yang berkembang di Amerika Serikat yang kemudian mempopulerkannya hingga seperti dewasa ini. Oleh karena banyaknya kesamaan substansi antara keduanya, Kemp pun menyatakan sebagai berikut:

Both serve as unifying umbrellas for today’s multidisciplinary challanges. In particular, the

geomatics vision was born to explicitly shift the empahsis from mastering individual technologies

and methods to focusing on the synergy obtained when properly combining technologies from

different data production discipilines (Kemp, 2007:197)

Merujuk pada pernyataan Kemp di atas, pengertian geomatika memang tidak dapat dilepaskan dari aplikasi teknologi untuk keperluan produksi dan pengelolaan data. Bahkan secara tersirat Kemp menyatakan bahwa perpaduan antara geomatics dan geographic information science telah membentuk apa yang disebutnya sebagai data production discipline. Menurut Kemp, geomatika adalah disiplin ilmiah yang berorientasi pada pengukuran (measurement-centric discipline). Kemajuan pesat teknologi informasi khususnya teknologi pemetaan dijital yang dikenal sebagai Sistem Informasi Geografis (SIG) yang didukung pula oleh perkembangan teknologi satelit dan penginderajaan jauh turut mempercepat proses pembentukan disiplin baru ini.

Dalam perkembangan selanjutnya, orientasi di atas tidak lagi hanya terbatas pada keperluan

produksi data tetapi juga produksi pengetahuan. Hal ini antara lain dapat dilihat pada lingkup

geomatika yang diusung oleh dua institusi di bawah ini sebagai berikut:

The science Geomatics is concerned with the acquisition, analysis, management and visualisation of

geographic data with the aim of gaining knowledge and a better understanding of the built and

natural environments. (Master Program of Geoamtics Delf University of Technology Website, 2015)

Geomatics, also known as geoinformatics, is the science and technology of gathering, analysing,

interpreting, distributing and using geographic information. Geomatics encompasses a broad range

of disciplines including surveying and mapping, remote sensing, geographic information systems

(GIS), and the Global Positioning System (GPS). (Geomatics Canada Web Site, 2000)

Geomatika dengan demikian bersentuhan erat dengan bidang survei lapang, pemetaan,

penginderaan jauh, kartografi, dan fotogrametri. Oleh sebab itu geomatika tampaknya lebih dekat

ke disiplin geodesi sehingga secara sederhana dapat dirumuskan sebagai “geodesi + teknologi informasi spasial”. Jadi meskipun bidang-bidang di dalam geomatika juga sering dikaitkan dengan disiplin geografi, namun geomatika itu sendiri masih jauh dari esensi geografi yang menekan pada pembentukan makna spasial dari gejala-gejala di permukaan bumi.

Terlepas dari perkembangan di atas, ciri utama geomatika sebagai disiplin yang menekankan

pada pengukuran tampaknya tetap tidak mengalami perubahan. Dalam hal ini geomatika merujuk

pada aktivitas pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan distribusi data yang memiliki referensi

geografis. Tidak mengherankan jika kemudian banyak ahli yang berpendapat bahwa alasan utama

yang dapat menjelaskan kedudukan geomatika sebagai sebuah “ilmu” adalah pada keunikkan

metodenya, yang dalam hal ini dapat kita nyatakan sebagai “metode pengukuran”. Pandangan

tersebut antara lain dinyatakan oleh Danoedoro (2008) ketika ia mencoba untuk menjelaskan

perbedaan fundamental antara “penginderaan jauh” dan “sistem informasi geografis” dalam

kedudukan keduanya sebagai sebuah disiplin terpisah. Sebagaimana dapat kita saksikan dewasa

ini, kedua disiplin tersebut dapat dikatakan sebagai primadona dari perkembangan mutakhir

bidang geomatika. Menurut Danoedoro, jika penginderaan jauh menerapkan metode berbasis

pendekatan holistik; maka sistem informasi geografis lebih menerapkan metode berbasis

pendekatan reduksionis.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, kemunculan geomatika juga tidak dapat dilepaskan

dari kemunculan GIScience atau “ilmu informasi geografis” pada awal 1990-an di Amerika Serikat

sebagai produk dari kemajuan teknologi SIG (Sistem Informasi Geografis). Salah satu tokoh utama

GIScience adalah Michael F. Goodchild dari University California Santa Barbara, USA.

Tulisannya yang berjudul Geographical Information Science telah dipublikasikan pada tahun 1992

dalam International Journal of Geographic Information Systems. Pandangannya yang terkandung

dalam tulisan tersebut selalu menjadi rujukan para ahli dan telah dikutip hampir 900 kali.

Menurut Goodchild (1992), berbeda dengan GIS yang menekankan pada “sistem informasi”,

GIScience lebih menekankan pada the science behind GIS technology yang mencakup: kartografi

(the science of map-making), penginderaan jauh (the science of earth observation from space),

geodesi (the science of accurate measurement of the earth), survei (the science of accurate

measurement of natural and human-made features on the earth), fotogrametri (the science of

measurement from photographs and images), dan pengolahan citra (the science of handling and

analysis of image data). Cakupan di atas tidak berbeda jauh dengan cakupan geomatika yang telah disebutkan sebelumnya. Oleh sebab itu tampaknya tidak ada perbedaan yang cukup mencolok

antara geomatika dan GIScience.

Dewasa ini istilah GIScience tampaknya jauh lebih populer dari pada geomatika. Perhatian

terhadap GIScience bukan hanya berasal dari ahli-ahli geografi, tetapi juga dari para ahli komputer

dan sistem informasi. Sebagai gambaran, dalam buku The Fundamental of Geographic

Information Science (2003) hanya terdapat 4 ahli geografi dari total 16 ahli yang menyumbangkan

buah pikirannya. Keempat ahli tersebut adalah David M.Mark (yang menulis bab pembuka dengan

judul Geographic Information Science: Defining the Field), Michael F.Goodchild (The Nature and

Value of Geographic Information), Daniel R.Montell (Regions in Geography: Process and Content), dan Sabine Timpf (Geographic Activity Models). Sesuai dengan judul-judul di atas, pemikiran para ahli geografi lebih ditekankan pada bagaimana meletakkan GIScience ke dalam disiplin geografi. Sementara itu, aspek ontologi dan teori GIScience justru lebih banyak dibahas oleh para ahli dari disiplin ilmu komputer dan sistem informasi. Tidak mengherankan jika kemudian Michael F.Goodchild dan David M.Mark menyatakan bahwa GIScience adalah cabang dari ilmu informasi, bukan ilmu geografi, sebagaimana di bawah ini:

Information science can be defined as the systematic study according to scientific principles of the

nature and properties of information. Geographic information science is the subset of information

science that is about geographic information. (Goodchild, 1992)

Insert the word “geographic” in front of “information,” and this appears to be a reasonable definition

for our field, and the contention that geographic information science is, fundamentally, a branch of

information science, seems quite tenable (Mark, 2003:5)

Sekarang saya mulai beralih membahas “geospasial”. Istilah geospasial juga semakin

mengemuka akhir-akhir ini. Berbeda dengan geomatik, di Indonesia istilah geospasial bukan hanya

memiliki muatan akademik tetapi juga memiliki muatan hukum dan politis karena telah diadopsi

ke dalam UU No 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial yang lebih dikenal sebagai UU IG.

Muatan politis geospasial semakin membesar sejalan dengan dibentuknya Badan Informasi

Geospasial (BIG) sebagai amanat dari UU IG. Sebagai sebuah lembaga pemerintah, BIG memiliki

kekuasaan dan kewenangan yang memungkinkan terjadinya gejala penetrasi istilah geospasial

bukan hanya ke tengah masyarakat awam dan lembaga pemerintah lainnya, tetapi juga kepada

dunia akademik. Kecenderungan penetrasi tersebut sudah terlihat di dunia maya. Jika kita menyelusuri via google dengan menggunakan kata kunci “geospasial” maka dalam waktu 40 detik akan diperoleh 190.000 temuan3. Pada tiga halaman pertama yang memuat sekitar 30 temuan, sebagian besar istilah “geospasial” (lebih dari 70%) selalu dikaitkan dengan sudut pandang pemerintah terutama dalam konteks UU IG dan eksistensi BIG. Hal ini mengisyaratkan adanya dominasi pemerintah dalam memahami “geospasial”; paling tidak di dunia maya. Oleh sebab itu para akademisi harus bersikap lebih kritis dalam menyikapinya demi menghindari terjadinya “perangkap birokrasi” dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Sekarang marilah kita mengulas lebih jauh apa yang dimaksud dengan “geospasial” itu. Bila merujuk pada Pasal 1 ayat 2 UU IG, “geospasial” diterjemahkan sebagai “ruang kebumian”.

Ditinjau dari segi bahasa, terjemahan di atas memperlihatkan kekeliruan yang mendasar. “Geo”

yang merupakan kata benda diterjemahkan menjadi “kebumian” yang sebenarnya merupakan kata

sifat. Sebaliknya, “spasial” yang sesungguhnya berupa kata sifat justru diterjemahkan menjadi kata benda “ruang”. Dengan demikian, apabila kita bersepakat bahwa berbahasa merupakan cermin dari berlogika, maka kita dapat mengatakan adanya logika yang keliru ketika UU IG menerjemahkan “geospasial” menjadi “ruang kebumian”. Adapun terjemahan yang lebih tepat adalah “geo”menjadi “bumi” dan “spasial” menjadi “keruangan” sehingga jika digabungkan akan menjadi “bumi yang bersifat (dipandang secara) keruangan”. Lalu apa bedanya dengan perspektif spasial yang melekat dengan ilmu geografi? Kenapa tidak disebut saja sebagai informasi geografis? Ditinjau dari maknanya, terjemahan alternatif ini tampaknya lebih memperlihatkan kesesuian dengan “aspek keruangan” yang tercantum pada kalimat di bawah ini:

….aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada

di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. (Pasal

1 Ayat 2 UU No 4 Tahun 2011)

Masih mengenai “geospasial”. Menurut UU IG, sesuai dengan substansinya yang terkait dengan informasi geospasial, terjemahan dan definisi yang tercantum pada Pasal 1 di atas selanjutnya diletakkan dalam konteks kepentingan standarisasi pengelolaan data dan informasi geospasial sesuai dengan asas dan tujuan yang tercantum pada Pasal 2. Sebagai konsekuensinya, UU IG lebih menonjolkan muatan teknis-operasional dibandingkan muatan konseptual. Muatan teknis-operasional tersebut antara lain terkait dengan jenis data dan informasi geospasial,infrastruktur data spasial, distribusi data, serta pembagian peran kelembagaanya.

Jika pemahaman geospasial versi UU IG ingin diletakkan dalam konteks teoretis, maka kita dapat merefleksikannya pada spatial information theory (SIT). Dalam hal ini SIT membentuk fondasi baik bagi keperluan konstruksi SIG maupun sistem infomasi spasial lainnya secara umum.

Secara garis besar, spatial information theory itu sendiri dapat dipahami sebagai berikut:

Spatial Information Theory identifies and describes key conceptual constructs that underlie remote

sensing and GIScience. It seeks to understand social and technological influences on the development

of the technologies and data structuring techniques. A key aspect of Spatial Information Theory is

the quest for optimal ways to identify, visualize and communicate spatial relationships on the earth’s

surface. Members of the Spatial Information Theory cluster are using visualization, spatial cognition,

modeling, and science and technology studies to further Spatial Information Theory.

Pada tataran yang lebih spesifik, refleksi tersebut juga dapat diarahkan pada geographic information theory (GIT) sebagai sebuah teori yang dipandang bersifat lebih khusus dari pada SIT.

Esensi dari GIT terletak pada penjelasannya tentang relasi dan proses yang berlangsung dalam

suatu spatial geometry tertentu dengan mempertimbangkannya peranan unsur waktu. Oleh karena

itu spatial geometry merupakan salah satu kata kunci karena menurut teori ini informasi geografi

hanya akan terbentuk jika pada suatu fakta – Goodchild (2003) menyebutnya sebagai atomic

elements – dilekatkan koordinat dan nama tempatnya. Keduanya (koordinat dan nama tempat)

merupakan komponen penting yang membentuk geographical representation.

Adrian Oconnor menyebut teori ini sebagai theory of geospatial yang menekankan pada pentingnya komponen lokasi. Sementara itu, silabus mata kuliah GIS Analysis and Design di Department of Geography Pennsylvania University USA mencantumkan pemahaman theory of geospatial sebagai “spatial thinking related to the earth. Spatial thinking includes processes that support exploration and understanding”. Hal ini juga senada dengan pendapat Mike Goodchild yang meyakini bahwa geospatial merupakan bentuk khusus dari spatial. Sebagaimana tercantum dalam situs TechSpatial, Adrian Oconnor mengutip pendapat Goodchlid tersebut sebagai berikut:

…geospatial is a subset of something much larger that encompases any spatiotemporal frame, any

spatial resoultion, non-Cartesian spaces and metrics and so on. Spatial represents the big picture

while geospatial carves out its own area of interest at on on the earth’s surface…

Pandangan lain yang senada adalah:

Geospatial, geographic and spatial are used interchangeably to mean data with a spatial component,

probably on the surface of the earth. The reasoning behind the portmanteau geospatial is that spatial

alone is too generic: any three dimensional space qualifies, and geographic is too specific: you could

use the same methods for manipulating martian data. Geospatial was born as a compromise.

Jika geospasial dimaknai sebagai spatial thinking yang berorientasi pada permukaan bumi, maka seakan-akan mengisyaratkan adanya spatial thinking jenis lain yang tidak terkait dengan permukaan bumi atau dapat kita sebut sebagai non-geo spatial thinking. Apakah benar ada?

Entahlah. Mungkin terkait dengan planet lain. Atau mungkin juga terkait dengan tata surya yang

memungkinkan para ahli astronomi melahirkan apa yang dikenal sebagai GIS for Others Planets

seperti yang saat ini dikembangkan secara luas oleh NASA. Satu hal yang sudah pasti adalah

bahwa di dalam dispilin geografi, tanpa harus disematkan suku kata “geo” sebagai awalan, istilah

“spasial” dengan sendirinya merujuk ke permukaan bumi. Hal yang sama seharusnya juga berlaku

pada disiplin geodesi atau geologi. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan disiplin geografi, arti

dan penggunaan “geospasial” itu sendiri menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai urgensinya

terutama jika disandingkan dengan istilah “spasial”.

Selanjutnya, jika kita sepakat bahwa geospasial dapat direfleksikan pada theory of geographic information berbasis teknologi SIG, maka akan berakibat pada munculnya dominasi cartesian space dalam penyajian ruang. Cartesian space itu sendiri dalam banyak hal merepesentasikan hasil kerja kaum elit yang terutama terdiri dari para akademis dan birokrasi.

Kegiatan pemetaan sepenuhnya menjadi bersifat saintifik yang kemudian menciptakan apa yang

disebut oleh Crampton (2010) sebagai “big GIS”. Di sisi lain kegiatan pemetaan yang sepenuhnya

bersifat “artistik” atau sering disebut juga wild science akan cenderung terpinggirkan. Kegiatan

pemetaan jenis terakhir ini disebut oleh Dunn (2007) sebagai “a people’s GIS” yaitu SIG yang

bersifat subyektif, berakar pada indigenous knowledge, dan seringkali tergambar pada berbagai

lagu daerah, cerita rakyat, atau peribahasa sehingga lebih sering mewujud sebagai non-cartesian

space. Gambaran singkat ini mengindikasikan penerapan konsep geospasial yang cenderung

bersifat elitis akan berimplikasi pada menguatnya dikotomis atau “pertarungan” antara konsep

pemetaan saintifik dan pemetaan artistik,

Gambar 1. Perbandingan karakter antara Artistic Maps dan Scientific Maps

Kemeriahan perkembangan disiplin geografi semakin bertambah ketika istilah “geosains”

muncul sebagai topik perbincangan ilmiah. Tidak jarang kompetensi profesional seorang geograf

diklaim sebagai bagian dari geosains 4. Sebagai akibatnya banyak pihak yang dengan begitu saja

menyatakan bahwa geografi merupakan bagian dari geosains. Benarkah???

Dalam Bahasa Inggris, istilah geosains ini sering dimunculkan dalam dua versi. Versi pertama muncul dalam bentuk tunggal yaitu “geoscience” seperti dapat kita lihat dalam Journal of Geoscience Education, Geoscience Australia, dan Geoscience and Remote Sensing Society.

Versi keduanya muncul bentuk jamak “geosciences” seperti dalam American Geosciences Institute, European Geosciences Union, Directorat for Geosciences pada US National Science Foundation, serta Department of Geosciences and Geography di University of Helsinki. Sudah tentu ketika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, bentuk tunggal dan jamak di atas tidak dapat diberlakukan lagi sehingga kita di Indonesia hanya mengenalnya sebagai “geosains”.

Berdasarkan pemahaman sepintas terhadap perbedaan di atas, “geoscience” pun dapat dipahami sebagai “ilmu tunggal”; sedangkan “geosciences” diartikan sebagai “kumpulan ilmu”. Pemahaman sepintas itu ternyata tidak sepenuhnya tepat karena istilah “geoscience” tampaknya identik dengan “geological science” sebagaimana dijelaskan dalam dua pernyatan di bawah ini 5:

The practice of professional geoscience means the performing of any activity that requires applicaton

of the principles of geological principles and that concerns the safeguarding of public welfare, life,

health, property, and economi interests.… (Andrew, 2009:37) 6

Geological science, or more commonly geoscience, is a term that refers to the collection of scientific

disciplines that study the Earth, including geology, paleontology, mineralogy, hydrology, and

environmental geology, to name a few…. (Zellmer, 2011)7

Merujuk pada pernyataan Andrew dan Zellmer di atas, geosains selalu bercorak geologis. Namun demikian, poin menarik dari pandangan Zellmer adalah bahwa dalam wujud tunggalnya pun geosains tetap dimaknai sebagai “kumpulan disiplin ilmiah”. Hal ini sejalan dengan kamus Merriam Webster Online yang mendefinisikan geoscience sebagai the sciences dealing with the earth; yang tidak jauh berbeda dengan definisi earth science yaitu any of the sciences that deal with the earth or with one or more of its parts.

Berkenaan dengan “earth” itu sendiri, Directorat for Geosciences pada US National Science Foundation telah membedakannya atas “solid-earth” dan “fluid-earth”8. Kedua jenis “earth” tersebut termasuk dalam lingkup earth sciences. Namun khusus untuk geosciences, cakupan atas keduanya dapat ditetapkan sesuai dengan konteks dan sudut pandang yang dikembangkan oleh para ahli atau lembaga geosains. Sebagai catatan, disiplin ilmiah yang termasuk dalam “solidearth” antara lain adalah geologi, geofisik, mineralogi, dan geomorfologi. Adapun yang termasuk dalam “fluid-earth” antara lain adalah hidrologi, meteorologi, dan oseanografi. Para ahli geosains Kanada yang tergabung dalam Canada Geoscientists misalnya telah membatasi cakupan geosains di negara mereka hanya pada tiga disiplin yaitu geologi, geofisik, dan geologi lingkungan9. Uraian singkat di atas memberikan petunjuk kuat bahwa inti dari geosains adalah geologi. Oleh karena itu sebagai sebuah disiplin ilmiah geografi pun pada hakekatnya bukan bagian dari apalagi identik dengan geosains. Dalam beberapa hal, kedudukan geosains terhadap geografi tampaknya dapat disetarakan dengan kedudukan geopolitik terhadap geografi politik. Meskipun

geopolitik juga menempatkan aspek ruang sebagai tema utamanya, namun geopolitik adalah bagian dari ilmu politik; bukan geografi. Geopolitik hanya salah satu pokok bahasan dalam perkuliahan geografi politik. Jadi tidak salah jika geomorfologi, geologi, meteorologi, hidrologi, dan oseanografi ingin disebut sebagai bagian dari geosains. Namun demikian kedudukan mereka dalam disiplin geografi tidak lain adalah sebagai unit-unit pengetahuan (knowledge units) yang apabila dilengkapi dengan perspektif spasial dan saling dipadukan akan membentuk geografi fisik (physical geography).

Segenap uraian di atas menunjukkan bahwa aspek-aspek utama yang terkandung dalam geomatika, geospasial, maupun geosains berada di luar esensi disiplin ilmiah geografi. Esensi ketiga “geo” tersebut terdapat di dalam disiplin lain. Geomatika masuk ke dalam disiplin geodesi.

Jika disetarakan dengan GIScience, geospasial merupakan cabang dari ilmu informasi. Adapun

geosains berintikan ilmu geologi. Namun demikian bukan berarti ketiganya tidak memberikan nilai tambah bagi perkembangan dan aplikasi ilmu geografi. Titik-titik simpul yang menjalin ketiganya dengan disiplin geografi terdapat pada unit-unit pengetahuan tentang teknologi pemetaan, metode survey, dan gejala fisik alamiah.

Dalam disiplin geografi, beberapa unit pengetahuan tersebut ditransformasikan sesuai esensi geografi. Salah satunya terlihat pada kartografi yang secara prinsip dan prakteknya selalu menjadikan permukaan bumi sebagai sebuah mosaik atau ruang-ruang diskrit yang mana tidak terlalu menimbulkan persoalan bagi disiplin geomatik. Namun ketika memasuki disiplin geografi, cara pandang mosaik tersebut harus ditransformasi menjadi cara pandang organis yang meyakini permukaan bumi sebagai sebuah ruang kontinum yang penuh dialektika (kompleks). Hal yang sama berlaku pula pada geomorfologi yang sejarah kemunculannya sebagai sebuah disiplin sangat terkait dengan metode-metode dari disiplin geologi. Namun pada kedudukannya sebagai wujud fisik permukaan bumi, geomorfologi harus dipahami sebagai proses geografis. Geomorfologi regional adalah tranformasi pengetahuan geomorfologi dari “geologis” menjadi “geografis”.

Kasus yang sama terjadi pada hidrogeologi sebagai bagian dari geologi yang kemudian berubah

menjadi hidrogeografi ketika masuk ke dalam disiplin geografi.

Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa kemunculan berbagai disiplin “geo” tidak dapat dijadikan alasan untuk menempatkan “geografi” sebagai bagian dari (part of) salah satu di antaranya, baik secara keilmuan atau kelembagaan. Terlebih lagi jika logika yang digunakan lebih dilandasi oleh alasan-alasan administratif dan pragmatis. Kekuatan identitas geografi telah dinyatakan secara tegas antara lain oleh geograf asal Jerman bernama Alfred Hettner dalam salah satu publikasinya yang berjudul Das Wesen und die Methoden der Geographie yang terbit tahun 1905. Sebagaimana dikutip oleh Ehlers (2016), Hettner menyatakannya sebagai berikut:

“Geography still appears as a discipline which, based on its secured scientific foundations, has

contacts into very different (scientific) directions …. The most inspiring problems often develop

where different sciences meet and stimulate each other; and it is especially the common fostering

soil offered by geography on which some of the most beautiful flowers of research mature”

—————-

1 Pasal 10 ayat 2 UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengatur penggolongan ilmu ke dalam 6 (enam) rumpun ilmu yaitu rumpun ilmu agama, humaniora, sosial, alam, formal, dan terapan.

2 Terdapat 4 (empat) kata “disiplin” lainnya yang tidak terkait dengan ilmu melainkan dengan penegakan peraturan atau sanksi.

3 Diperoleh dari pengalaman penulis saat melakukan penelusuran pada tanggal 5 Juni 2015 pukul 09.18 WIB

4 Lihat Status of the Geosciences Workforce 2009 Appendix A: Defining the Geoscience yang diterbitkan oleh American Geological Instititue khususnya halaman 6, 10, dan 11

5 Pemberian garis bawah pada kedua pernyataan dilakukan oleh penulis, bukan berasal dari pernyataan asli.

6 Andrew, G.C. (2009). Canadian Professional Engineering and Geoscience: Practice and Ethics. Toronto: Nelson Education, Ltd. hal 37.

7 Zellmer, L. (2011) “The Geosciences: Selected Web Resources” dalam Issues in Science and Technology Librarianship Number 65 Tahun 2011 (tanpa halaman) diunduh dari https://www.istl.org/11-spring/internet.html pada tanggal 3 Juni 2015 pukul 16.04 WIB.

8 https://www.nsf.gov/geo/ear/about.jsp pada tanggal 3 Juni 2015 pukul 16.32 WIB

9 Lihat Geoscience Knowledge and Experience for Professional Registration in Canada Year 2012 Hal. 4

(Tulisan Menyusul)

3. Memahami makna alam

4. Mengoperasionalkan konsep “manusia”